中国歙砚

2024-10-29中国歙砚

平度市勇华民俗博物馆 刘亚玲

南唐后主李煜痴迷砚台,宋李之彦《砚谱》载其:所用澄心堂纸、李廷圭墨、龙尾石砚,三者为天下之冠。李煜在位期间,历史上第一次设置了“砚务官”。

宋代,“文人皇帝”辈出,宋仁宗、宋徽宗等留下许多与砚有关的故事,宋高宗亲自参与对砚台石品的讨论。除了皇家,还有达官显贵,苏轼、米芾是这个时期砚台收藏家的代表。

藏砚的过程就是收藏文化的过程,经过历史的变迁辗转,沉淀了历代文人墨客的神韵,鉴赏一方砚台臻品就是一场跨越时空的古今对话,同时砚本身坚韧浸墨而不染的品格也为砚藏家所乐道。砚也因其有文人参与的历史性而被藏家追捧。

文人雅玩,赏玩的不仅是每一项文具的实用价值,更多的是体现文人志趣的审美和收藏理念。

砚台上的题铭,是赏鉴砚台的一个途径。

比如曾为清初大家朱彝尊珍藏的端石桐叶砚,其铭文显示出该砚的流传经历;清端石黄任铭锄云砚,从题铭中可印证是清初大藏砚家黄任的“十砚”之一。这些文人名砚不仅展示出端石的天然之美、工艺之美,更彰显出古代文人的诗、书、画及金石造诣,为端砚增添了史料价值和文化内涵。

诗言志,歌咏言,砚铭心

其实,每方砚都是一册永远的教科书。它是深刻而缜密的遐思,它是风致而清澈的雅望。砚,是学问,是涵养,更是修行。

当你有福、有运与砚同喜同乐,因砚而产生的智慧灵光温暖在手,启迪在心的时侯,生命被放大,延展,时空被压缩,穿越。

正所谓“静以修身 俭以养德”,常撰砚铭,或励志,或赠人,甚为风雅。

砚台,源于自然,用于雅阁。

笔会写秃,墨会研尽,纸会用完,而唯独砚台,可以超越时间,超越历史,历久弥贵。

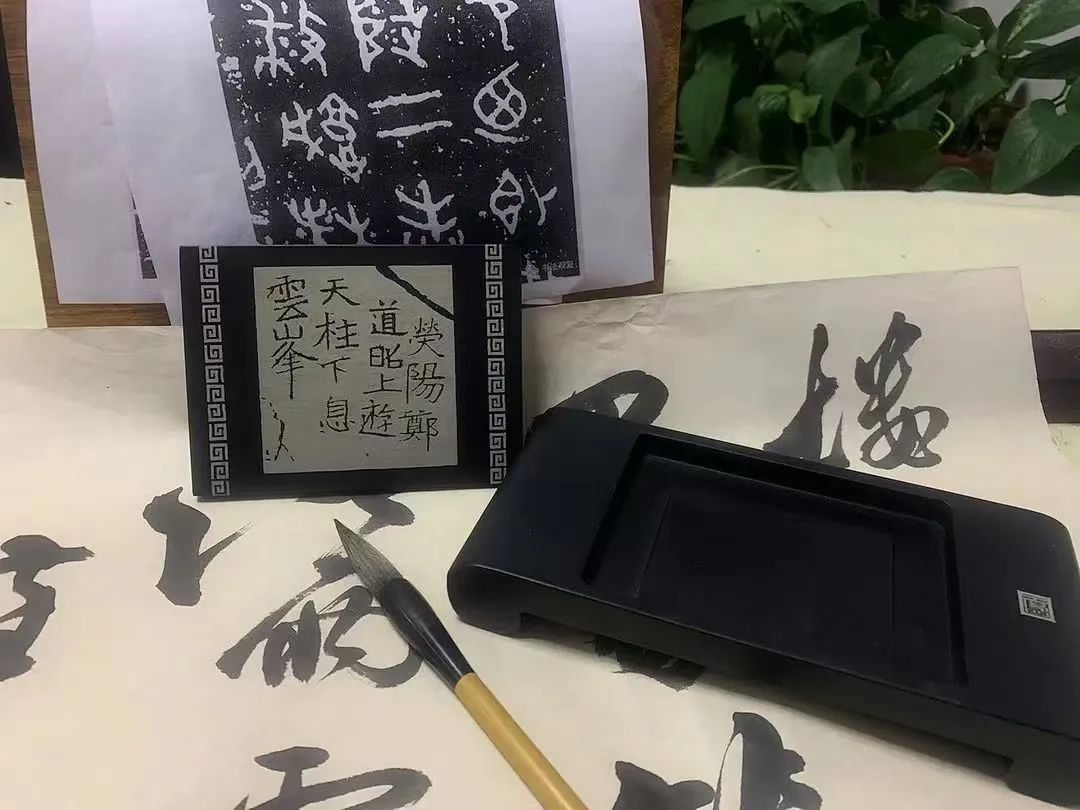

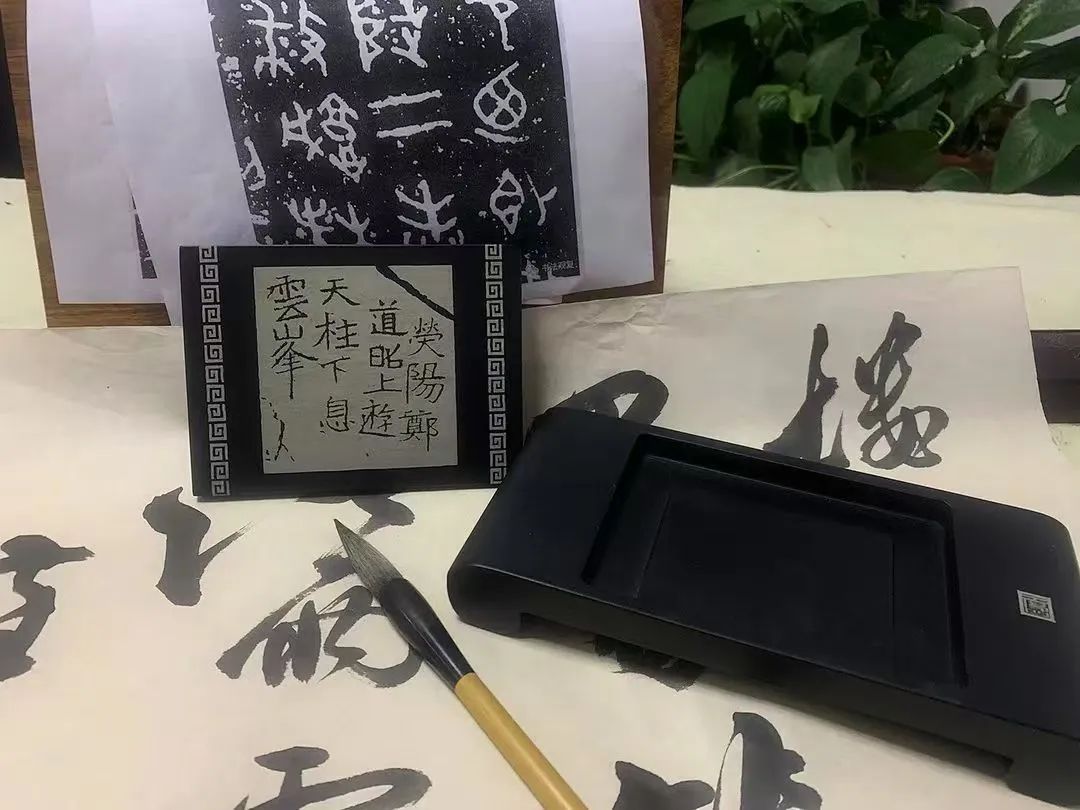

拓展延伸――天柱山摩崖石刻

天柱山摩崖石刻,位于平度市大泽山镇的大泽山主峰之西,属大泽山脉。1988年天柱山摩崖石刻被国务院公布为全国重点文物保护单位。

天柱山山势突兀,拔地而起,似擎天玉柱,郑道昭以其“孤云干上,因以名之”。因此,自北魏时起,天柱山的名字就延用之今。“山不在高有仙则名,水不在深有龙则灵”,天柱山的闻名,实赖山上的东汉、北朝摩崖刻石群,随着这些珍贵书法艺术瑰宝知名度越来越高,天柱山也名闻遐尔,成为书法名山。

天柱山上现存刻石主要有东汉“中平三年弟子”刻石、“郑文公之碑”、“东堪石室铭”、“上游下息”、“此天柱之山”、北齐“天柱山颂”、东魏石窟造像题字等。其代表作为北魏光州刺史郑道昭主持刊造的“郑文公之碑”、“东堪石室铭”等最为著名。

郑道昭,郑羲(文公)次子,字僖伯。北魏荥阳开封人。少而好学,综览群言。历官秘书郎、通直散骑常侍、国子祭酒、秘书监、荥阳邑中正、平东将军、光青二州刺史等;郑述祖,字恭文,北齐荥阳开封人,郑道昭第三子。北齐后主天统年间,出任光州刺史,主持刊造“天柱山颂”。

“郑文公之碑”全称“魏故中书令秘书监郑文公之碑”,位于天柱山之阳,碑身是一块天然碑状石稍加琢磨而成,高350厘米,宽150厘米,碑文正书,计882个字。碑文内容是郑道昭为其家族歌功颂德,主要记载了其父郑羲的生平事迹和著述。从碑文书法看,结字宽博,笔力雄健,具篆分之意,生动地体现了北魏年间书法由隶到楷的大变革风貌。清人包世臣赞其“有海鸥云鹤之致”,叶昌炽说:“北朝书第一”,刘海粟先生登山后为天柱山石刻题字“瑰玮博达,绝壁生辉”。

“上游下息”刻石位于山中间一天然豁口,俗称“秋千口”,题字刻在石壁西侧,其书法用笔以方为主,中锋行笔,长撇大捺,气度开阔。“此天柱之山”刻石位于主碑上侧,书法用笔瘦硬,挺拔流畅,体势开张,气度不凡。“天柱山颂”又名“四言诗刻石”,隶书,郑道照昭之子郑述祖作,在历史上影响也很大,可惜己毁,仅存残石200余字,现存平度市博物馆。

天柱山摩崖石刻,是我国书法艺术的一枝奇葩,在我国书法史上占有重要地位。历代学者和书家都给予极高评价,正如清代大书法家杨守敬所说:“道昭诸碑遒劲奇伟,与南朝《瘗鹤铭》异曲同工,擘窠大字此为极则。”天柱山上每一块刻石都有自己独特的风貌,圆劲、厚重、严谨、豪放的笔致无所不有,奇险、宽博、疏宕的结体亦几无不备。